Taktile Geländepläne

An English translation of this blog post is available.

Kleiner Disclaimer: Ich habe jetzt zum ersten Mal seit langem wieder einen Blogpost zusammengeschrieben. Sprachlich ist das nicht immer rund, aber ich wollte das Pamphlet jetzt endlich loswerden.

Wir müssen über taktile Karten und Geländepläne reden.

Ich habe eine taktile Karte beziehungsweise Geländeplan designt und gebaut. Hier möchte ich beschreiben wie man so etwas entwerfen und herstellen kann.

Eigentlich ist das ein Teil von dem Unifest Blogpost (den ich hier verlinke, sobald ich ihn endlich fertig bekomme). Den taktilen Geländeplan habe ich aber ausgekoppelt, damit ich eine etwas weiterführende Einleitung und Gedanken schreiben kann. Mit dem Unifest haben diese nichts zu tun und würden dort sonst etwas deplatziert wirken.

Taktilen Karten sind physische Objekte, gefertigt für einen statischen Zweck.1 Diese Karten können transportabel auf Papier sein, quasi als Flyer den man einstecken kann. Sie können aber auch stationär sein, welches die Kategorie ist, auf welche ich mich hier konzentriere.

Taktile Stadtmodelle

Wenn man ein stationäres Objekt zum Anfassen in den öffentlichen Raum stellt, kann das sehr sichtbar sein. Damit bekommt es einen anderen Stellenwert als zum Beispiel eine nüchterne Information auf einer Website oder die Karte auf dem Handy.

In Deutschland sind dafür ein Beispiel die bronzenen Stadtmodelle von Egbert und Felix Broerken. Auf ihrer Website haben sie momentan 216 Aufstellungsorte ihrer Stadtmodelle aufgeführt.

Stadtmodell in Fürth, Lizenz: cc-by-sa-3.0 Urheber: ‘Chrischmi’ von FürthWiki

Stadtmodell in Fürth, Lizenz: cc-by-sa-3.0 Urheber: ‘Chrischmi’ von FürthWiki

Nah schon einmal gesehen?

Solche Stadtmodelle als Karte wirken weniger wie ein formaler Fluchtplan, sondern in ihrer Gestaltungsfreiheit eher wie Kunstobjekte.2

Sie sind Einzelanfertigungen, brauchen Zeit in der Herstellung, und wir präsentieren sie auf zentralen Plätzen. Gerne ist das vor Rathäusern.

Wenn ich darüber nachdenke, wie ich das erste Mal so einen Stadtplan gesehen habe, bin ich mir ziemlich sicher einmal als Kind in einer Gruppe vor so einem Teil gestanden zu haben. Objekte zum Anfassen sind für Kinder natürlich toll. Und wenn einem sonst als Kind immer gesagt wird, dass man das mit fremden Objekten im öffentlichen Raum nicht tun soll, wird so ein Angebot auch dankend angenommen.

Was nicht auf Kinder beschränkt ist, ist das diese Modelle auch gut als Treffpunkt für Gruppenführungen genutzt werden. Man kann sich gut darum versammeln, und das Modell der Stadt als Hilfsmittel zur Präsentation von Informationen nutzen. Die Gruppe kann dabei kollaborieren, indem jemand zum Beispiel eine Frage stellt und dabei einzelne Punkte oder Areale mit Gesten hervorhebt. Auch für sehende Menschen macht dieses Hilfsmittel Informationen zugänglich, die es ansonsten an dieser Stelle nicht sind. Diese können vielleicht visuell die Dimension und Relationen in ihrem Blickfeld um sich rum erfassen, aber nicht die eines ganzen Stadtgebietes. Und im Gegensatz zu der Karte auf dem Handy eben auch drei Dimensional.

Ein solches Stadtmodell bietet für potenziell alle sehenden Menschen einen Mehrwert. Gleichzeitig fällt diesen beim davor stehen die Braille Schrift auf. Wir haben genug Allgemeinwissen, dass wir daraus schließen, dass das etwas „für blinde Menschen“ ist. Mit dieser Erkenntnis ist die Assoziation, dass das Taktile zum Erfassen der Gebäude eine Alternative zum visuellen Wahrnehmen der Stadt ist, auch nicht weit.

Es findet sich immer mal wieder eine Gruppierung in einer Stadt, die ein solches taktiles Stadtmodell vorschlägt. Andere Kommunen haben das schon vor einem gemacht, Barrierefreiheit finden wir gut, und oftmals findet sich auch eine Geldspenderin. Wir stellen taktile Stadtpläne also mit einer gewissen gesellschaftlichen Routine immer mal wieder auf.

Wenn „Geländeplan aus Bronze“ = „gut für Accessibility“, dann wissen wir ja, was ich für das Unifest brauche.

Kleine Schwierigkeit: Der Stadtplan in dem Bild oben wiegt 150 Kilogramm für den Bronzeteil plus 1,5 Tonnen für den Granitsockel. Ich befürchte, dass diese Eigenschaft bei unserer Festlogistik eine gewisse Skepsis auslöst.

Die Kategorie von taktilen Geländeplänen, welche am üblichsten vorkommt, ist eine Ausprägung die mit am aufwendigsten und teuer in der Herstellung ist. Irgendwie hat das eine gewisse Komik.

Wir brauchen also einen anderen Ansatz. Die Karten die für sehende Menschen im Alltag nützlich sind (Egal, ob jetzt generisch gestaltete Navigationsapp, oder eine öffentliche Karte in der U-Bahn Haltestelle), sind normalerweise unaufgeregter und wirken nicht so spektakulär, wie das fette Bronzeobjekt auf dem Stadtplatz.

Suchen wir uns also solche unaufgeregten Implementierungen.

Stationäre Karten für den Alltag

Ich bin ein paar mal außerhalb von Deutschland fündig geworden und habe Fotos gemacht. Packen wir mal ein paar davon aus.

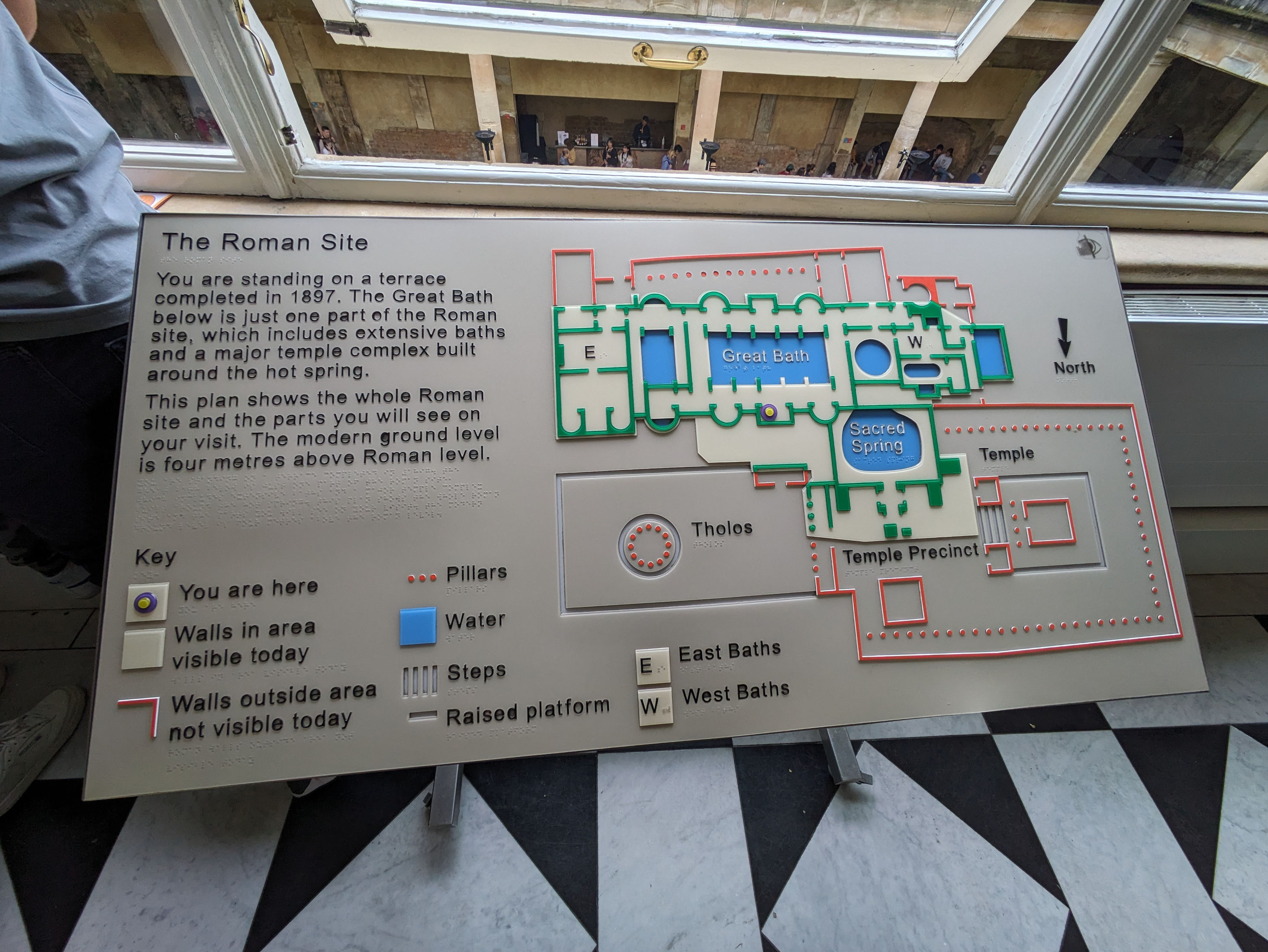

Dabei fangen wir an mit einem Geländeplan aus Bath in England von einem alten römischen Bad, welches jetzt ein Museum ist.

Ähnlich wie unsere Stadtmodelle funktioniert diese Karte nach der Idee des Universellen Designs. Heißt hier: Die Darstellung der Informationen ist universell für sehende und blinde Menschen zugänglich. Trotzdem würde ein sehender Mensch wohl kaum eine Karte für einen anderen sehenden Menschen so gestalten.

Die Stadtmodelle aus Bronze wiederum?

Würden man Zugang für blinde Menschen einmal ausblenden, hätte das eigentlich keine Auswirkung auf die Art und Weise, wie so ein öffentliches Modell gestaltet wird.

Und trotz der Gestaltung: Die Menschen, mit denen ich damals das Museum besucht habe, haben nicht wahrgenommen, dass dieser Plan in irgendeiner Weise als ein Accessibility Feature gedacht war. Er war mittig am Ende der Eingangspassage positioniert. Es gab keinen „normalen“ Übersichtsplan, den er ergänzen sollte und es gab auch kein explizites Schild, welches diese Eigenschaften in irgendeiner Weise hervorgehoben hat. Wenn man so durch sein tägliches Leben geht (und nicht gerade ein Blogpost darüber gelesen hat), scheint das wohl zu reichen um die größere Schrift, dass diese Profil hat, und die Existenz der transparenten Punktschrift, so auszublenden, dass einem da nichts auffällt.

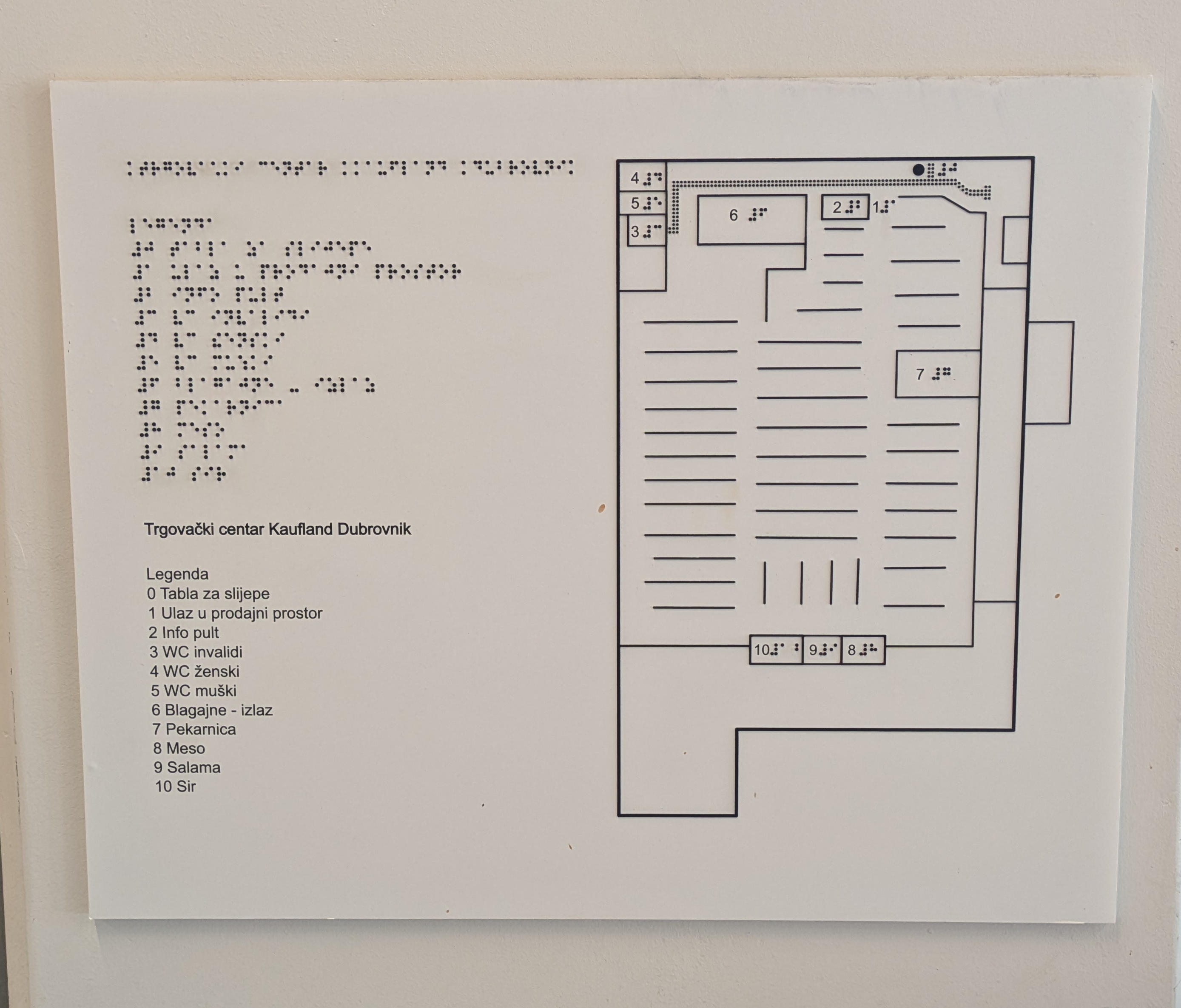

Ein extremes Beispiel für „auch für Sehende“ ist ein Plan den ich in Slunj, Kroatien gefunden habe:

Die visuelle Aufmachung wirkt kaum durch die taktile Präsentation gelenkt. Unter anderem ist das Schriftbild nicht besonders groß. Die Schwarzschrift selbst ist nicht erhaben. Als tastbare Schrift existiert nur die Braille Schrift.

Etwa 10–20 % der blinden Deutschen (in den USA ist das eine ähnliche Größenordnung) können Braille Schrift. Diese Zahl fällt etwas unterschiedlich aus je nachdem welche Teilgruppe man nimmt. Blinde KIT Studis können in der Regel Braille. Manche lesen flüssig lange Texte, andere eben vielleicht nur langsamer für einzelne Wörter als Markierungen in der analogen Welt. So ein harter Divide zwischen Informationspräsentation für Sehende und (einer möglicherweise fehlerhaften Vorstellungen unterliegenden) für gar nicht Sehende ist oft eigentlich gar nicht so sinnvoll. Das gilt nicht nur aus der Perspektive wie Informationen für blinde oder sehbehinderte Menschen dargestellt werden. Die Nahaufnahme der taktilen Legende zeigt das ganz schön. Frontal auf diese geschaut, ist die nicht leicht visuell zu erkennen. Wenn jemand die Karte taktil erfasst, muss diese Legend auch erstmal gefunden werden. Dabei ist aber die Kollaboration mit einer sehenden Person deutlich erschwert. Allgemein, finde ich das einfach unnötig und wierd, wenn man nebeneinander vor einem Objekt steht, aber darüber nur begrenzt gemeinsam reden kann, weil man quasi zwei getrennte Sichten hat, und nicht weiß was für die andere Person dargestellt ist.

Allein diese beiden Implementierungen eines taktilen Geländeplans zeigen wie unterschiedlich solche gestaltet werden können. Auch bei eher schematischen oder abstrakten Darstellungen ist jeder Plan Produkt eines neuen kreativen Prozesses.

Das kann gelenkt sein durch:

- Je nachdem welchen Sachverhalt man eigentlich präsentieren möchte. In der sehenden Welt ist das auch nicht anders. Ein Liniennetzplan sieht anders aus, als die Informationstafel wie man durch eine Baustelle findet.

- Welches Selbstverständnis habe ich in meinen Annahmen wie meine Zielgruppe den Plan wahrnimmt? Unterteile ich hart zwischen „Sieht mit voller Sehkraft“ und „Ist komplett blind, kann perfekt Braille“? Was ist mit Menschen mit einer starken Sehbehinderung, welche aber noch mit einer geringen Sehkraft Pläne effizienter visuell erfassen können als eine taktile Ausführung?

- Und letztlich auch in der eher technischen Umsetzung. Wie positioniere ich Legenden? Welche Symbole nutze ich? Arbeite ich mit Texturen? ….

Nachschlagen im Handbuch

Es gibt die DIN-32989 zur barrierefreien Gestaltung von taktilen Karten. In dieser steht etwas (wirklich nur leicht) aus dem Kontext gerissen:

Es empfiehlt sich […] die örtliche Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe mit einzubeziehen.

Heilige Scheiße. Eine DIN, welche nicht sagt, dass alles was nicht von ihr kommt Sodom und Gomorrha ist.

Den zugehörigen Normen kann man schon durchaus Beachtung schenken und sie als Ausgangslage nehmen. Etwas Salopp gesagt erhält man ein Design das weniger artsy ist, sondern mehr wie Schilder an Fahrstühlen und U-Bahnhöfen. Beides ist voll fein.

Ich finde die Gestaltung vom Plan aus Bath sehr passend und die Norm bringt einen auch nur bedingt weit je nachdem welchen Sachverhalt man darstellen möchte oder wo sie eben, wie zitiert, selbst eine Grenze zieht. Aber man kann sich ein paar Bausteine fertig aussuchen. Man startet also nicht ganz bei null, muss aber diese eben irgendwie sinnvoll zusammensetzen. Statt selber durch die Welt zu ziehen und einen Katalog an Beispielen aufzubauen kann man hier ganz gut in wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Google Scholar) fündig werden.

Nett ist dann, wenn man so Dinge wie das ATMaps Projekt von der EU findet, an der die eigene Universität damals ordentlich mitgewirkt hat. Dort gibt es einen Katalog von Symbolen, die in 4 EU-Ländern (darunter Deutschland) mit 120 Personen darauf evaluiert wurden, dass sie zueinander gut taktil unterscheidbar sind. Diese Symbole unterscheiden sich nach Fläche, Linie (z. B. für Wände), und Punkten (Eingang, Toilette, …). Das Projekt macht auch Vorschläge welches Symbol man wofür verwendet und welche Elemente überhaupt wichtig sind.

Aber ab hier wird es dann auch wieder brüchig. Forschungsergebnisse sind vielleicht in einem Kontext entstanden, welcher vom eigenen abweicht. Vielleicht bietet man seinen Geländeplan an einem Ort an, dessen Nutzenden einen bestehenden Standard gewohnt sind. Dann ergibt es Sinn sich an diesen zu orientieren. Das meine ich nicht zwingend einschränkend. Arbeit zu Geländeplänen vom ACCESS@KIT fußen, zum Beispiel, teilweise darauf auf, bestehende Pläne wie einen Fluchtplan wiederzuverwenden und das automatisiert. Dafür müssen die Symbole klein genug bleiben. Ich habe aber Platz und kann darüber Nachdenken, was ich aufnehme oder weglasse und muss das nicht automatisiert entscheiden.

Also kurzum: Sehr freier Gestaltungsprozess. Es gibt ein paar Bausteine. Die muss man aber an sein lokales Projekt anpassen.

Wir nehmen daraus drei Erkenntnisse mit für unseren Unifest-plan:

-

Der Plan existiert für blinde und sehbehinderte Menschen, richtet seine Gestaltung nach Diesen. Diese soll aber auch für sehende Menschen zugänglich sein.

-

Veröffentlichungen / Guidelines zu vor allem Symbolen, die man vielleicht ein bisschen anpassen muss.

-

Die Beispiele aus der freien Wildbahn und die Kritik an dem Plan in Slunj wie ein solches Zusammensetzen ein Ergebnis liefert. Insbesondere die starren Annahmen wie Nutzende den Plan verwenden und ihre Fähigkeiten.

Stationäre Karte im Kaufland / Schwarz Gruppe

Bevor wir damit jetzt den Geländeplan für das Unifest gestalten, gibt es ein drittes (und letztes) Beispiel von einem bestehenden Plan. Dieses Mal von einem Kaufland aka Schwarz Gruppe. Die sitzen hier in Deutschland in Heilbronn, der Plan von diesem Kaufland war aber in Dubrovnik, Kroatien.

Im Vergleich zu dem Plan in Slunj, vermittelt dieser vom Kaufland ganz klar, dass er für den Zweck existiert für blinde Kunden die Orientierung zu verbessern. Alle Merkmale und die Auswahl welche Informationen vermittelt werden, sind nicht beeinflusst um sehenden Kunden einen Mehrwert zu liefern. Trotzdem sind alle taktilen Merkmale einschließlich der Braille Punkte visuell schwarz und Braille Schrift ist auch in Schwarzschrift dargestellt. Damit ist die erwähnte Kollaboration mit einer sehenden Begleitung in beide Richtungen möglich.

Dann die Wahl der Symbole. Dieser Plan schafft es Symbole für eine Darstellung zu kombinieren, welche kaum erst das Erlernen eines spezifischen Konzeptes erfordern. Die durchgezogene Linie als nicht passierbares Element ist in ihrer Bedeutung mit am universellsten und liefert hier mit dem Gebäudeumriss und den Regalen einen soliden Grundaufbau der in sich selbst verständlich ist. Es wird ein Punktsymbol verwendet, für den Plan und Standort selbst. Auch das ist deduzierbar durch den Grundaufbau und dem Wissen, dass man gerade vor eben diesem Plan steht. Eine Punktlinie in irgendeiner Form für taktile Bodenleitsysteme zu nutzen ist auch durchaus üblich. Hier ist es das einzig andere Liniensymbol bis auf durchgezogene Wände und man kann die Wegführung vom Eingang zum Aufmerksamkeitsfeld vor dem Plan auf das man gerade steht wiedererkennen.

Alle Points of Interests dann einfach Stumpf mit Braille durchnummerieren ist auch ein interessanter Kompromiss. Man muss keinen Symbolkatalog mit Bedeutung erlernen. Damit erübrigt sich auch eine Legende für diese. Auf dem Plan selbst steht eingezeichnet nur die Nummer. Auch wenn ich kein Braille kann (oder langsam mit aktiv nachdenken), kann man die Quasi als taktiles Zeichen erkennen.

Der Plan hat zwar keine erhabene Profilschrift aber immerhin kann einem eine sehende Begleitung die Bedeutung der Zahlen nennen und man kann dann selber auf der Karte lokalisieren. Die Begleitung könnte aber auch das Handy und ein multimodales LLM sein.3

Einerseits ist die Legende so kompakt geblieben, andererseits funktioniert das nicht für jeden. Letztlich bewegt sich die Aufnahme von großer und / oder erhabener Profilschrift in einem etwas nervigen Konfliktbereich von Vorteilen und Nachteilen.

Alles zusammen empfinde ich dies aber als eine Implementierung, deren Eigenschaften ich doch manches abgewinnen kann.4

Design (Jetzt wirklich)

Cool Cool Cool, jetzt darf man selber.

Als Grundlage setzen wir uns ein paar Eigenschaften, die ich erfüllen will und Einschränkungen denen man unterliegt.

Wir bauen ein Design, mit dem wir zwei Pläne herstellen. Am Ende soll er auf dem Unifest, einem studentischen Musikfestival, mit 14.000 Besucher:Innen über zwei Tage zum Einsatz kommen. Das Gelände hat kein taktiles Bodenleitsystem (bis auf eine kleine Stelle), es gibt noch ergänzend oder alternativ eine textuelle Geländebeschreibung. Dieser Plan ist aber stationär und wurde einmal am Eingang, und ein zweiter mittig auf dem Gelände neben dem dortigen Awarenessstand positioniert.

Das Design soll sich danach richten, dass blinde und sehbehinderte Menschen den Plan nutzen können. Sehende Menschen sollen Zugang zu denselben Informationen haben. Dies aber nicht, indem Informationen anders präsentiert werden, sondern dadurch, dass die taktilen Elemente visuell erfasst werden können.

Alle Darstellungen arbeiten binär, wir nutzen nur Weiß und Schwarz. Daran ist wiederum gekoppelt, ob etwas erhaben ist oder nicht und haben damit dann auch die Kopplung von taktil und visuell sichergestellt. Diese Zweifarbigkeit ist vor allem gegeben, um die Herstellung einfach zu halten.

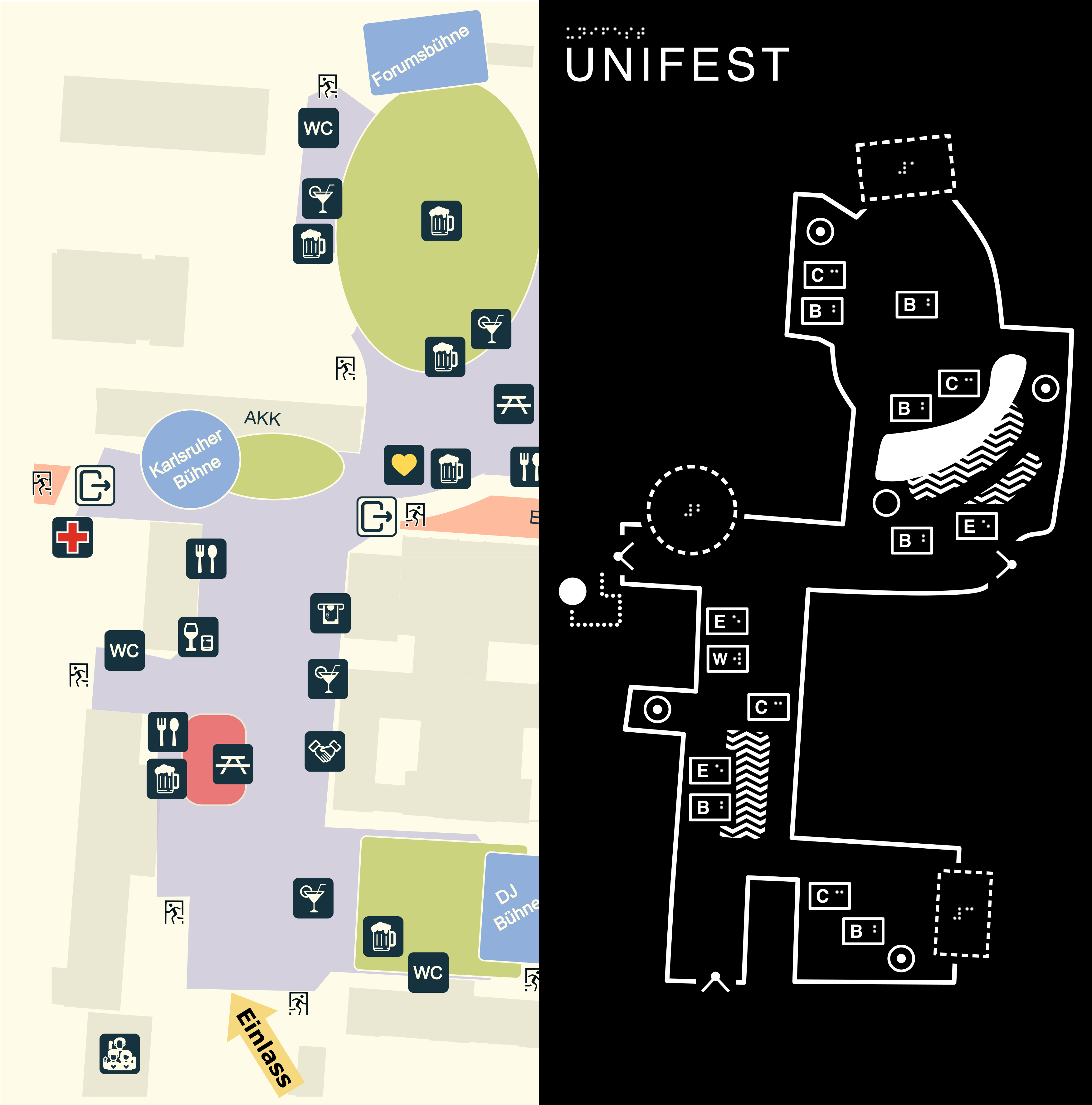

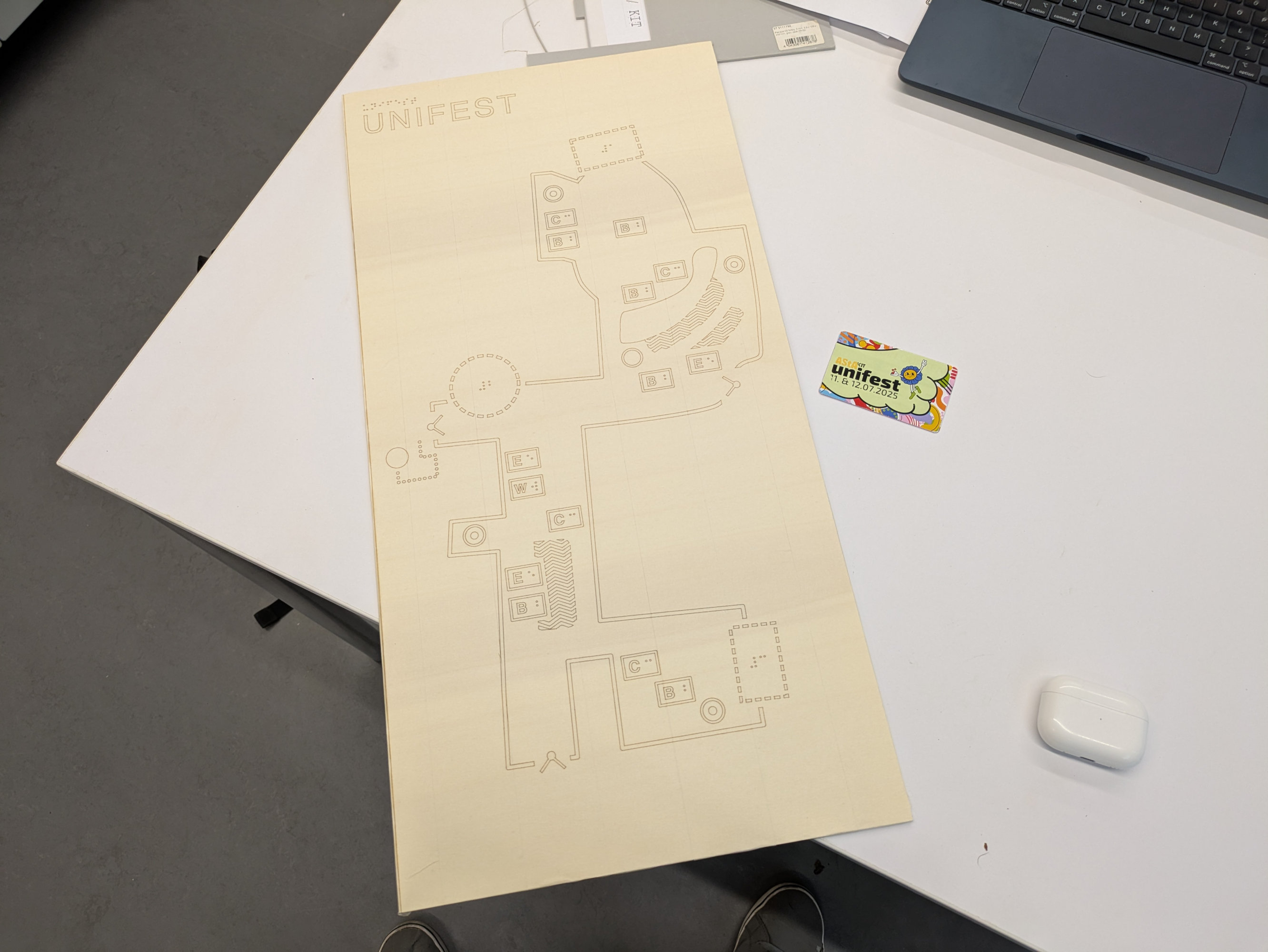

Als Grundlage dient der visuelle Gästeplan, wie er zum Beispiel auf Bauzaunbanner gedruckt wird, aber auch über die Kommunikationskanäle gestreut wurde. Bevor ich über die einzelnen Details rede, hier diese visuelle Karte und die fertige taktile Variante:

Links der bestehende rein visuelle Plan für Besuchende. Rechts der taktile Plan (Ohne den Legendenteil). Die visuelle Version hat keine Annahme, auf welcher Größe sie dargestellt wird. Der taktile Plan ist darauf ausgelegt 30 mal 60 cm groß zu sein. Dazu kommt rechtsseitig angeschlossen die Legende mit 60 mal 60 cm.

Links der bestehende rein visuelle Plan für Besuchende. Rechts der taktile Plan (Ohne den Legendenteil). Die visuelle Version hat keine Annahme, auf welcher Größe sie dargestellt wird. Der taktile Plan ist darauf ausgelegt 30 mal 60 cm groß zu sein. Dazu kommt rechtsseitig angeschlossen die Legende mit 60 mal 60 cm.

Symbole

Zunächst müssen wir jetzt konkret werden, was wir eigentlich vermitteln möchten. Einerseits können wir uns auf Eigenschaften der Umgebung konzentrieren und diese vermitteln. So zum Beispiel der Stadtplan mit seinen detaillierten Gebäuden. Abstrakter oder schematischer ist der Plan aus dem Museum, welcher aber immer noch die geformten Wände, Säulen, Größe der einzelnen Bereiche zueinander, und Becken erfahrbar macht, präziser als eine Textbeschreibung das könnte. Oder die Karte im Kaufland, wo es weniger darum geht, dass man exakt die Größenrelation untersuchen kann, als die Information wo sich Points of Interests (POIs) befinden und eventuelle Umgebung, die als Referenz dienen kann.

Nüchterner Zweck des Planes war eher letzteres. Aber: Es gab auch eine textuelle Beschreibung des Festgeländes. Der taktile Geländeplan, sollte schon einen Mehrwert bieten, neben bloßer Nennung und Lokalisierung von POIs. Daher sollte durchaus auch die Einbettung der POIs in den Umriss erlauben eine bisherige Vorstellung durch die textuelle Beschreibung „gerade zu ziehen“. Außerdem konnte man so vermitteln wie die Bühnen in Relation zur Besucher:Innenfläche stehen, die Größenwirkung dazu, und wie diese auf die Fläche wirken.5 Man baut sich so einen Festaufbau zusammen aus der Vorstellung wie es Flächen gibt welche von Bühnen bespielt werden, Bereiche mit Sitzgelegenheiten, und Ansammlung von zum Beispiel Essensangeboten. Daraus ergibt sich eine Anordnung, die stimmig sein soll. Diese Vorstellung von Anordnung wollte ich mitnehmen.

Zur Darstellung gibt es am Ende drei Symbolarten. Durchgängige Linien, Flächen und Punktsymbole. Gerade für letztere muss man sich aber nun entscheide, was man denn aufführen will. Wer das hier liest und selber Planlos ist: auch hier hilft uns das ATMaps Projekt weiter. Dieses gibt uns eine Rangfolge von Points of Interests (POIs) Wichtigkeit.

Aus ✨Literatur✨ zur Menge an Symbolen wissen wir, dass wir am Ende auf 10–15 unterschiedliche Symbole kommen sollen. Die gruppieren sich aber aus 6 Punkt, 3–4 Linien, und 3–4 Flächenmuster. Man kann also sich mal die Tabelle dort nehmen, und gefiltert nach offensichtlich nicht relevanten POIs danach wählen. Aber: Diese Tabelle gibt lediglich einen groben Eindruck, und keine belastbare Trennschärfe zwischen den Elementen. Auch wenn 115 blinde Teilnehmenden mal eine Ansage sind, macht die Veröffentlichung keine Aussage darüber, wie übertragbar die Ergebnisse sind. Es fehlen auch die notwendigen Daten, um selber die dafür geeigneten statistischen Tests anzuwenden. Das ist okay, aber man sollte sich vielleicht nicht krampfhaft an ein Ranking klammern, weil es Zahlen mit drei Nachkommastellen hat, wenn man auch andere Aspekte zur Entscheidung hat.

Ich denke für Symbolauswahl und Zuordnung lohnt es sich immer lokale Praktiken anzunähern. Wenn es dann noch Unklarheiten gibt, bestehende lokale Karten nicht einheitlich sind, oder kaum benutzt: Nutze die Zuordnung der Symbole vom ATMaps Projekt. Das ist noch am ehesten übergreifender Standard der auf viele Anwendungszwecke passt. Wenn man selber nicht auf etwas Besseres kommt, hat man so zumindest Annäherung zu Anderen.

Je mehr Symbole, umso mehr Bedeutungen muss man sich merken und umso mehr Unterscheidbarkeit zwischen allen Symbolen muss gegeben sein. Bei der Gestaltung muss man sich im Klaren sein, dass aus der Perspektive „Ich denke lange darüber nach, wie der Plan sinnvoll ist“, ein anderer Eindruck entsteht, als für die Person, die in dem Moment, wo sie den Plan nutzen möchte zum ersten Mal mit den gewählten Zuordnungen konfrontiert ist. Und auch wenn man partizipativ eine Karte entwickelt hat, ist es hilfreich eine Ausfertigung (oder Prototyp) mal jemanden vorzulegen und zu schauen wie gut ohne Vorbereitung die Karte verständlich ist.

Für meinen Unifestplan habe ich die POIs in drei Kategorien gefasst.

- Die Bühnen haben eine gestrichelte Umrandung. Die Darstellung hat am meisten individuelle Gestaltung.

- Essen und Getränke sind klein Rechtecke, und nutzen Darstellung ähnlich wie „Nummern auf der Karte“.

- Restliche Infrastruktur verwendet abstrakte Symbole. Hier werden etablierte Symbole genutzt.

Infrastruktur

Als Infrastruktur eingezeichnet sind:

- Ein- und Ausgänge

- Der Awarenessstand (aka Service Point)

- Der Sanitätsdienst und gleichzeitig Standort einer DIN Toilette

- Toiletten

Diese POIs sind noch am wenigsten Veranstaltungsspezifisch. Deswegen hier der Rückgriff auf bestehende Symbole.

Wenn man Glück hat, müssen diese dann nicht erst durch eine Legende gelernt werden, sondern sind schon bekannt. Im EU ATMaps Projekt findet man auch entsprechende Vorschläge, nicht nur für gut ertastbare Zeichen, sondern auch eine Zuweisung zu einer Bedeutung. Nur, dass dort Toiletten ausgefüllte Kreise sind, während ich einen Ring mit Punkt in der Mitte gewählt habe. Letztere sind bei ATMaps wiederum Fahrstühle. Intellektuelle Leser:Innen fragen sich deshalb jetzt vielleicht:

Hä? Ist der doof?

Ich hoffe nein. Unsere Universität hat doch bei ATMaps mitgemacht? Ja, aber in anderen späteren Publikationen, die mit weniger Zusammenarbeit mit nicht lokalen Stakeholdern war, sind andere Guidelines für Symbole in Indoor Karten entstanden. Diese haben den wunderschönen Namen ATIM (Accessible Tactile Indoor Map). Das ATIM Set verwendet die Symbole von ATMaps, aber eben teils mit einer anderen Bedeutung. Aus denen entspringt die Zuweisung meiner vier Infrastruktursymbole.

Essen und Getränke

Für Essen und Getränke eingezeichnet sind:

- Wein / Whisky

- Essen

- Bier

- Cocktails

Das Unifest hatte viele verschiedene Essensangebote durch angemietete Foodtrucks und Buden. In ihrer Menge und Länge der Bezeichnung, habe ich nicht gesehen, wie ich das sinnvoll im Plan abbilden soll. Daher wurden diese zu „essen“ zusammengefasst.

Jedoch: Das unterschiedliche Essensangebot ist ja schon interessant. Sehende Besucher:Innen können dieses während ihrem Besuch einfach beim Umherlaufen abscannen. Die genaue Auflistung und Positionierung ist daher in einen textuellen Geländeplan gewandert, der ist public auf der Website gewesen und auf den Plan selbst kam später eine Referenz dahin.

Für diese vier Symbole könnte man jetzt abstrakte Symbole verwenden. Diese folgend dann aber keinen Standard. Jede:r vor dem Plan müsste diese in der Legende durchgehen und sich merken, um dann den eigentlichen Plan durchzugehen. Stattdessen folgt die Gestaltung dieser Symbole dem Plan vom Kaufland. Man muss zwar schon eine Bedeutung lernen, diese muss aber nicht beliebigen Formen zugeordnet werden, sondern einem abstrakteren Konzept, wie dort eine Zahl. Im Plan selbst muss man dann nur die Zahl erkennen.

Statt Zahlen habe ich den Anfangsbuchstaben der Bezeichnung genutzt, da diese alle unterschiedlich sind. In einem ersten Design hatte ich nun aber Platzprobleme.

Nur Brailleschrift wollte ich vermeiden, da der Plan auch für Besucher:Innen gedacht war, die visuell mit Kontraststärke und wenig Details in der Darstellung arbeiten können. Stattdessen also das Rechteck mit einem Buchstaben in Schwarzschrift in der Mitte. Dieser Buchstabe war dann quasi das taktile Icon. Mit der immer gleichen eckigen Außenform als Umrandung, sollte man „Essen und Getränke“ als eigene Kategorie auch gut auf dem Plan erkunden und abgrenzen.

Das Ertasten dieser Symbole isoliert hat ganz okay geklappt, aber wenn die Person keine Schwierigkeiten mit Braille hat, dauert es nicht lange bis man die Frage bekommt, warum man nicht einfach den Buchstaben in Braille dort platziert. Da haben wir uns jetzt also wunderbar einen Interessenskonflikt gebaut. Ich hatte jetzt auch nicht die krasse Entscheidungsgrundlage das abzuwägen, aber das Eine war eine abstrakte (wenn auch nachvollziehbare) Begründung, während das Andere ein mehrfach genannter konkreter Wunsch war.

Der Schwarzschriftbuchstabe wurde verkleinert, aber mit dickerer Linienstärke um die visuelle Erkennbarkeit zu erhalten. Dadurch ist die Möglichkeit taktil den Schwarzschriftbuchstaben zu ertasten aber quasi weg. Dafür passte nun der Buchstabe zusätzlich in Braille mit in die Box, ohne dass diese zu groß wurde. Hier ist das wohl ein pragmatischer Kompromiss. Aber ich bin ein bisschen unglücklich nicht „visuell kontraststark“, „taktil Braille“, und „taktil kein Braille“ zur Wahrnehmung vereinigt zu haben.

Bühnen

Die drei Bühnen sollten auf der einen Seite ähnliche Symbole haben (sind ja alles Bühnen), andererseits müssen sie unterscheidbar sein. Zur Unterscheidbarkeit, wurden sie mit 1 bis 3 durchnummeriert. Das kam dann in die Mitte des Symbols. Bleibt noch die Frage, was außer dem Braille Zeichen selbst zur Darstellung dazu soll.

Als ich über die Bühnen nachgedacht habe, ist mir irgendwann aufgefallen, dass zwei Bühnen eckig waren, und eine rund.6 Die eckigen Bühnen waren wiederum auf der genordeten Karte einmal hochkant und einmal waagerecht ausgerichtet. Als Form ist daraus dann die gestrichelte Linie geworden, in eben diesen drei Formen.

Die Bühnen sind auf den Rändern der Festabgrenzung positioniert, sodass man von der durchgezogenen Linie der Begrenzung übergeht auf die gestrichelte vom Bühnensymbol. Im Gegensatz zu den anderen POI Symbolen, entsprechen die Bühnensymbole tatsächlich der Form und Größe der realen Bühne (im Maßstab :D).

Irgendwie finde ich das gut, dass Linienelemente letztlich immer tatsächliche Geometrien darstellen. Ich mag es auch, dass Verhältnis Bühnenaufbau zu der Besucher:Innenfläche die davor liegt zu vermitteln und ein stückweise wie die Bühne von dieser aus größentechnisch wirkt. Das ist aber möglicherweise ein rein persönliches Ästhetikempfinden.

Flächen

An gesonderten Flächen gibt es zwei.

In der Mitte des Geländes, ist ein kleiner Hügelstreifen mit Bewuchs drauf, welcher nicht betretbar ist. Statt die Kontur davon als Begrenzungslinie zu ziehen, ist es eine durchgehende Fläche. Das ist einigermaßen etabliert.

Die zweite Fläche ist für Sitzbereiche.

In einige Bereiche wurden Biertischgarnituren aufgestellt. An einer Stelle ist das relativ simpel rechteckig. Der andere Bereich folgt jedoch einer Biegung und ist durchtrennt von einem Weg, durch welchen Menschen entlang gehen können. Das als Fläche zu modellieren, erlaubt auch hier besser Dimension und Kapazität im Vergleich zum Gelände zu vermitteln, als vielleicht mit einer textuellen Beschreibung.

Damit bleibt dann noch die Frage, wie man die Fläche erkennbar macht. Auch hier: Blick in den ATMaps Symbolkatalog und wir nehmen einfach das Pattern nach „ausgefüllte Fläche“. Das waren dann diese eckigen Wellen.

Legende

Die Legende ist, finde ich, ein bisschen meh.

Das Offensichtliche: Sie nimmt zwei Drittel des Planes ein.

Zwei weitere Kritikpunkte:

-

Wer Braille gut kann, könnte eine wesentlich kompaktere Darstellung haben und müsste nicht große Areale abtasten und für sich irrelevante Profilschrift übergehen.

-

Gestalt hat zugeschlagen. Symbol, Braille, und Profilschrift sind zueinander ausgerichtet, und jeder Legendeneintrag zu anderen Einträgen. Leider ist das aus einer „sehenden“ Perspektive passiert. Die Bühnen sind mit ihrer Oberkante an der Oberkante des Braille Legendentextes. Beim Ausprobieren wurde dann aber zunächst das Symbol nicht mit dem Legendeneintrag assoziiert, weil das Braille Label innerhalb des Bühnensymbols als Bezugspunkt herhielt und das selbst halt versetzt war.

Mehr will ich zur Legende deswegen gar nicht sagen. Das braucht einen neuen Versuch.

Herstellung

Als Herstellungsverfahren gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem was man an Material und Geräten zur Verfügung hat.

- Mit einer Stickmaschine auf Stoff

- Mit einem 3D Drucker

- Mit einer CNC Fräse

- Mit einem Laser Engraver

Mit dem 3D Drucker hätte ich einen Haufen kleine Platten herstellen müssen. Ich hatte aber auch Zugriff auf einen Epilog Laser mit 30 mal 60 cm Arbeitsbereich und habe mich für diesen entschieden. Das sind alles valide Optionen. Wer auf keine dieser Geräte Zugriff hat, findet eventuell bei einem lokalen Repaircafe oder Hackerspace Unterstützung.

Erst dachte ich eigentlich an dünne Kunststoffplatten. Diese gibt es mit zwei Farbschichten. Wenn man dann die Maschine Material abtragen lässt, ist das ganze nicht nur taktil, sondern direkt zweifarbig. Alternativ kann man auch durchsichtiges Acryl nehmen und nach abtragen polieren, dass alles wieder klar durchsichtig ist. Hinter die Platte selbst packt man dann einen visuellen Layer (Drucker, Pinsel, Wachsmalstift, …).

Ich wollte den Weg mit den zweifarbigen Kunststoffplatten gehen, habe aber leider das falsche Material bestellt. Ich bin dann in den lokalen Baumarkt und habe Holzplatten gekauft. In der Vergangenheit hatte ich mal MDF Platten genutzt. Weggelaserter Holzleim vom MDF Gemisch ist aber etwas bah und braucht Nachbearbeitung. Für den Lageplan muss ziemlich viel Material abgetragen werden (Wir nehmen große Fläche weg, damit einzelne Elemente erhaben bleiben). Deswegen habe ich dann Pappelholz genommen. Das war die weichste (und billigste) Holzart die ich dort gefunden habe. Vollholz birgt die Gefahr, dass es unterschiedliche Dichten hat und nach dem Abtragen einer großen Fläche diese nicht gleichmäßig ist. Das ging aber einigermaßen gut.

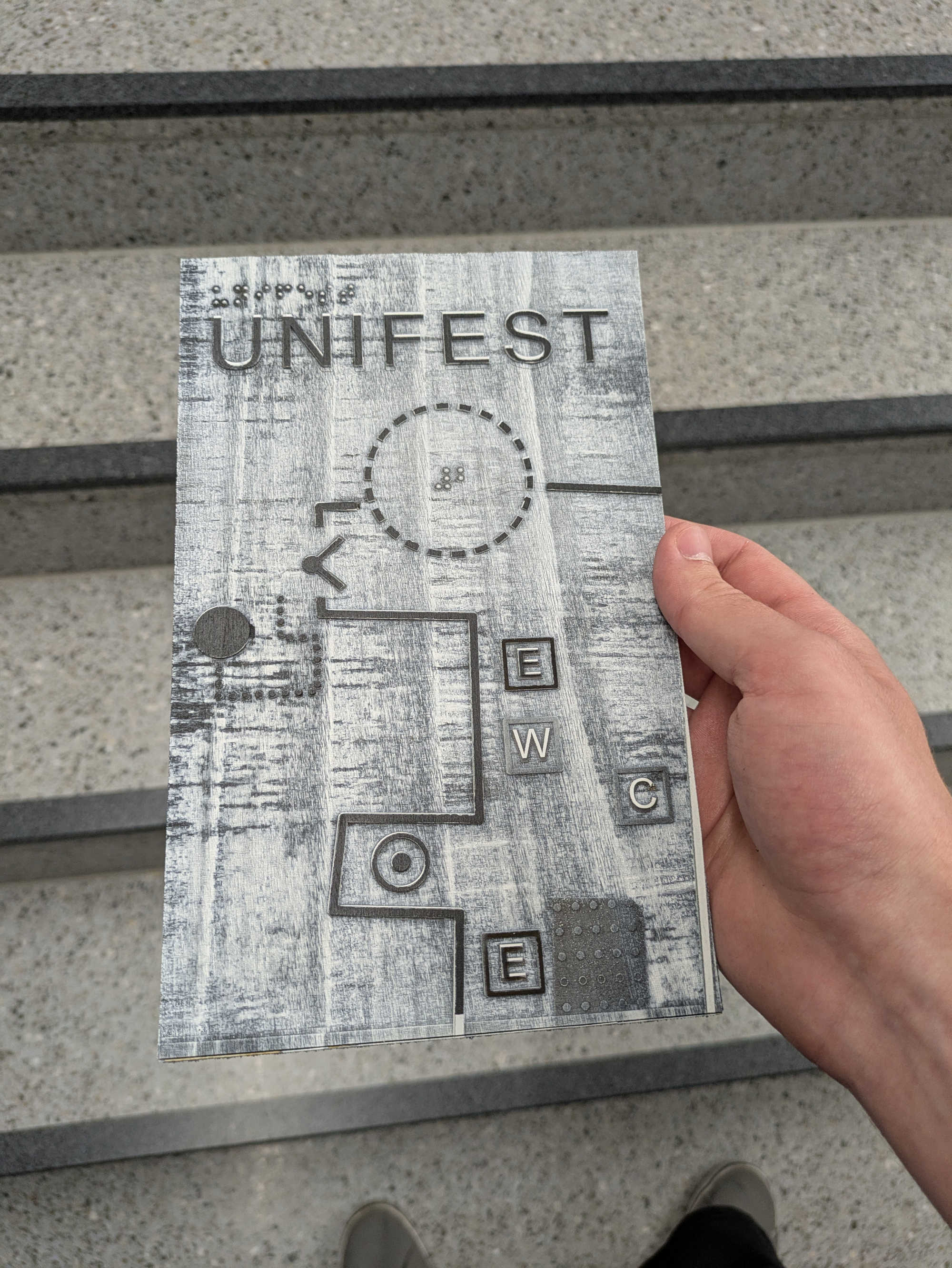

Eigentlich bin ich Informatiker und habe mehr Ahnung von digitaler Barrierefreiheit als der Produktion von Hardwarelösungen. Deswegen an dieser Stelle Danke an den Technikunterricht meiner Gesamtschule. Ein erster Versuch liefert dann dieses Ergebnis:

Hiermit kann man dann Einstellung am Laser herausfinden oder Anpassungen an der Eingabedatei, damit vor allem Elemente mit Gradient so herauskommen wie man des gerne hätte. Auch sieht man auf diesen Sample noch den Einsatz von einzelnen Schwarzschriftbuchstaben mit Profil als Symbole auf der Karte. Neben Parameter für Herstellung tunen, konnte man sich mit diesem Sample schonmal Änderungswünsche einholen.

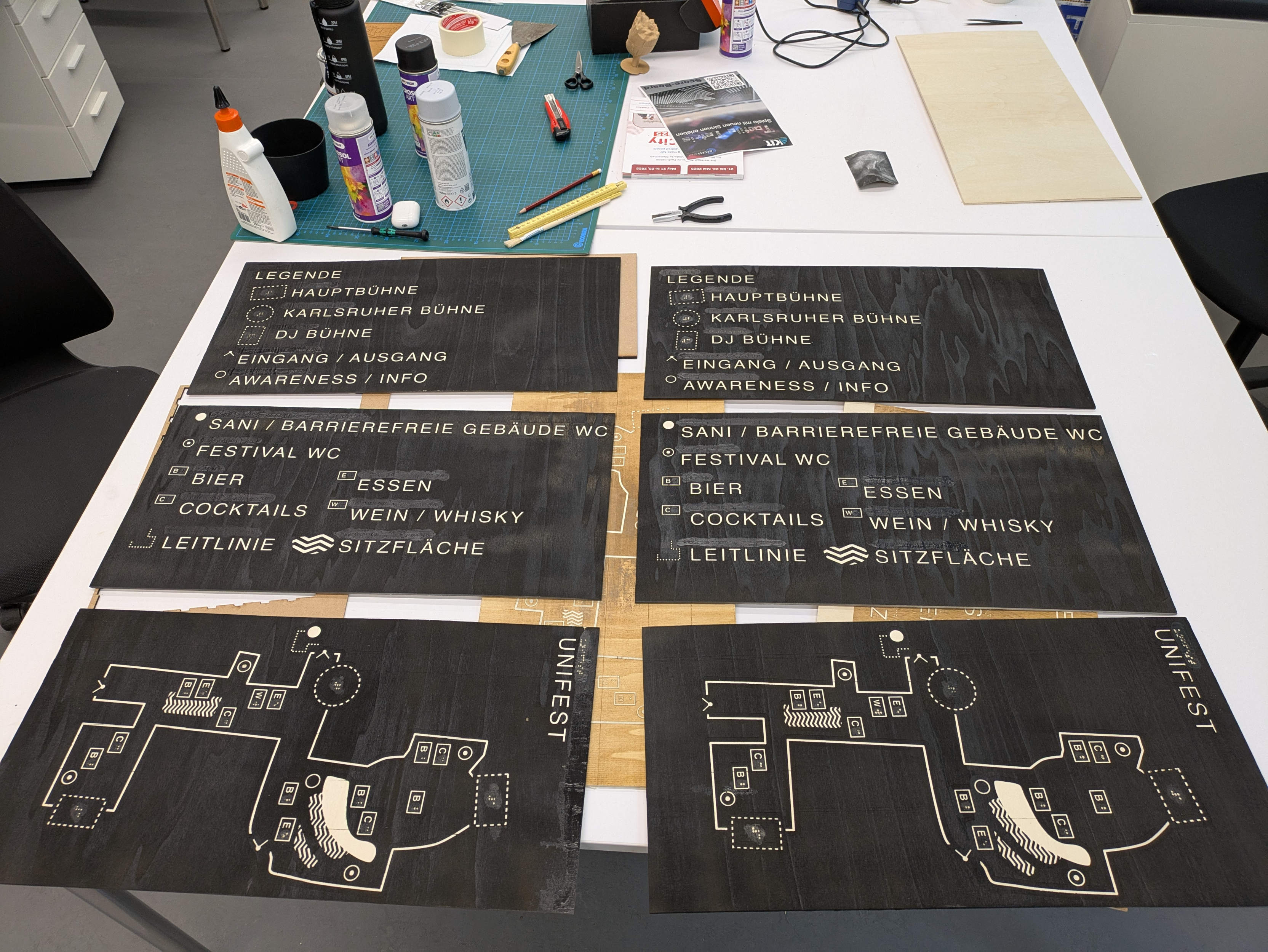

Nach dem Herumprobieren fing dann meine kleine Produktion an. Ich wollte zwei Pläne machen, jeder bestehend aus drei 30 mal 60 cm Platten. Die Arbeitsschritte waren dann:

Die ganze Platte wird mit Malerkrepp abgeklebt und in den Laser gepackt. Dieser schneidet dann einmal die Konturen nach. Dann kommt die Platte wieder raus.

Die großen Flächen zieht man ab und legt das Teil wieder in die Maschine um die Fläche abzutragen. Das Resultat schwarz lackieren und wahnsinnig werden, während man mit einer Pinzette das übrige Maskier Krepp abzieht.

Das geübte Auge erkennt einige Verfärbungen, insbesondere wo eigentlich Braille Punkte sein sollten. Irgendwann war mir aufgefallen, dass der Braille Text von einigen unterschiedlichen Begriffen ganz schön gleich aussieht.

Ups.

Außerdem: Zwischenzeitlich hatte ich die Einstellungen wie ich die Braille Punkte mache abgeändert. Als nun eine andere blinde Person die Platten noch einmal in der Hand hatte, war die Punktschrift nicht angenehm zu lesen. Die Hypothese war, dass die Rauheit des Holzes dafür sorgt, dass man mit den Fingern vorsichtiger und mit weniger Druck fühlt. Initial hatte ich meine Teststücke mit jemanden durchprobiert, der vielleicht mehr Hornhaut hatte. Ob das vorher gut geeignet war und jetzt durch eine der beiden Vermutungen nicht mehr der Fall ist, weiß ich nicht. Aber an der Stelle war klar, dass das so nicht gut war.

Also alle Braillepunkte wieder abschlagen. Ich habe dann eine Klebefolie mit einer Brailleschreibmaschine (was man halt so zu Hause herumliegen hat) beschriftet. Diese „taktilen Sticker“ wurden dann wieder auf die Holzplatten geklebt. Jetzt war das Schriftbild wieder klar.

Schöner Nebeneffekt: Durch den glatten Untergrund der Folie ist beim Erkunden direkt klar, ob man an einem Element mit Punktschrift ist.

Ich war ein bisschen Skeptisch wie gut die Sticker auf dem eigentlich gar nicht nachbereiteten Holz zwei Tage im Freien, zugänglich für einen Haufen potenziell betrunkener Gäste halten würden. Sie tun es auf dem Plan, der in meinem Zimmer steht immer noch. (In anderen Nachrichten: Relevante Anteile meines Appartements werden von einem der Pläne okkupiert und dieser steht auch nur dezent im Weg.)

Die erhabenen Flächen habe ich dann mit weißem Lack auf Kunstharz Basis nachgezogen. Wenn man davon dick und zwei Schichten aufträgt, bekommt man eine leicht gerundete, glatte Oberfläche als Kontrast zum Holz. (Bei einem der Pläne war es dann leider nur eine Schicht, und der andere hätte vielleicht auch eine dritte vertragen). Die Platten sind damit fertig.

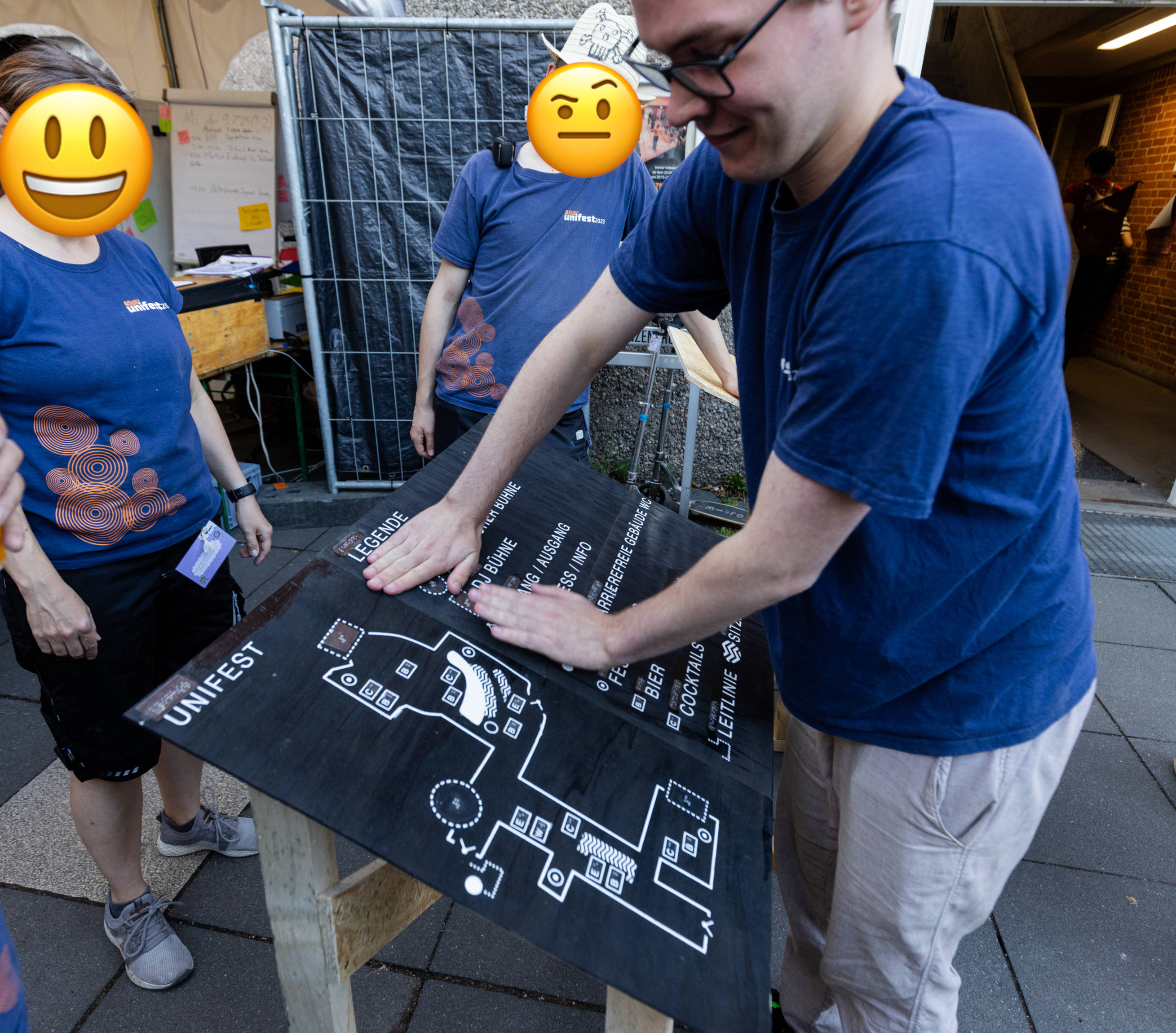

Andere Menschen die gröbere Holzwerkstatt können (und genug Routine haben sich nicht die Finger an der Säge abzuschneiden), haben dann zwei Tische für die Platten gebaut. Auf diese wurden die Holzplatten dann einfach mit doppelseitigem Klebeband aufgelegt und angepresst.

Foto: Khue Ngo (Instagram)

Foto: Khue Ngo (Instagram)

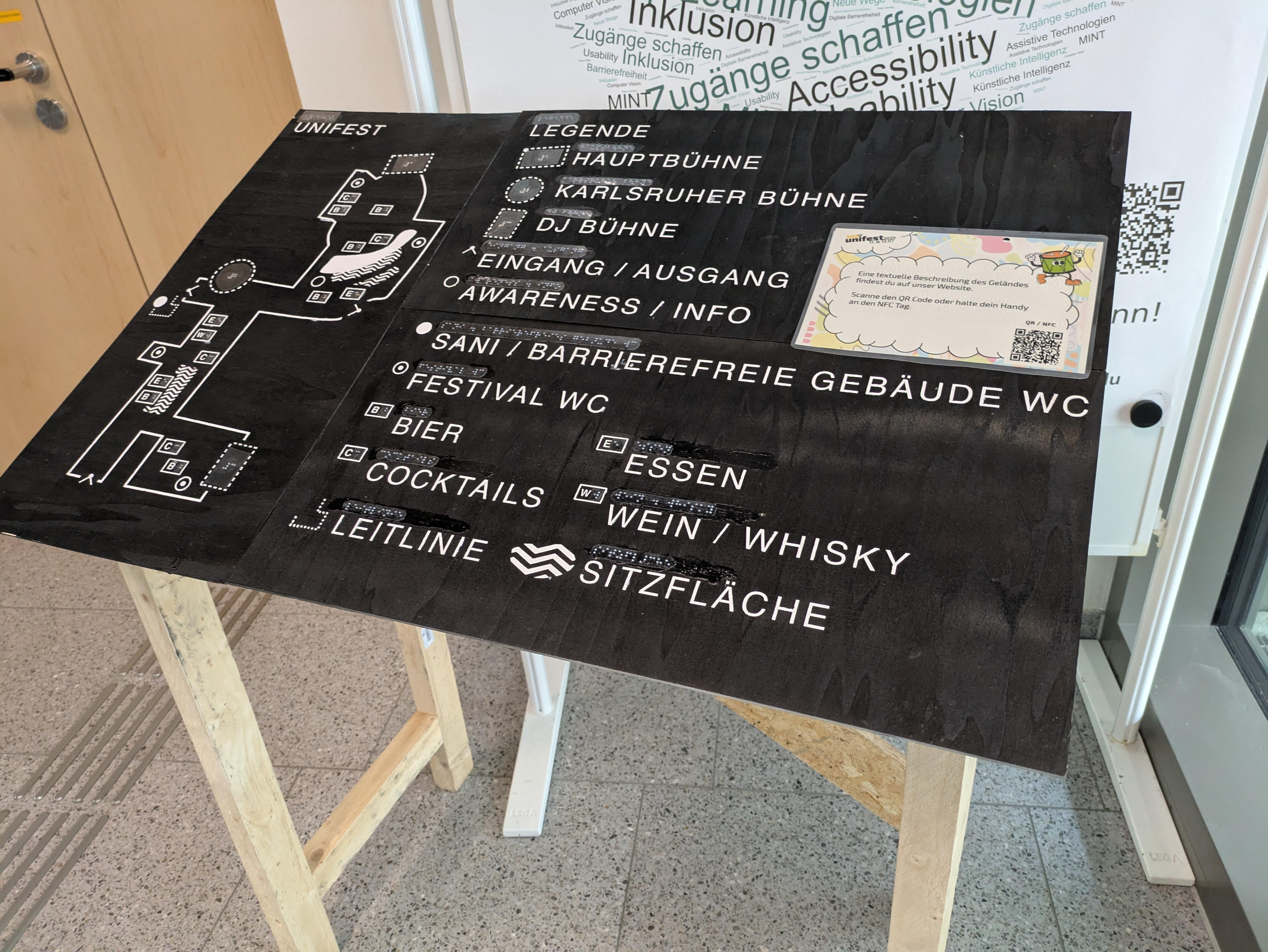

Zuletzt noch ein Schild druff mit dem Verweis auf den textuellen Plan. Das Ganze hat einen QR-Code und einen NFC Sticker. Da die Schreibmaschine eh schon hervorgeholt war, das Schild dann noch schnell laminiert und ab durch die Schreibmaschine.

Das Endergebnis sieht dann so aus:

Schluss

Ich fand taktile Karten einfach aus eher technischen Gründen interessant und hatte meinen Spaß mich für das Unifest selber einmal daran zu versuchen.

In welchem Kontext allgemein taktile Pläne sinnvoll sind, ist vielleicht ein bisschen unsicher. Nutzende können da unterschiedliche persönliche Präferenzen haben. Vor allem schlagen manche Vorteile und Nachteile unterschiedlich durch je nach Individuum uns Einsatzzweck.

Da ist zum Beispiel das Problem, dass Pläne eigene Konzepte haben. Mein Unifest Plan zum Beispiel mit der Darstellung der Bühnen oder die Gruppierung der Essen und Getränke POIs in kleine Rechtecke als einheitliche Designsprache. Selbst wenn das eine gute Idee sein sollte: Diese Logiken kann man erst erlernen, in dem Moment, wenn man vor dem Plan steht und ihn auch nutzen will. Eine textuelle Beschreibung kann ich auf eine Website packen. Damit habe ich zumindest die Chance, vor Besuch diesen zu entdecken und kann ihn zeitlich vorher erkunden.

Wo so ein taktile Plan wirklich Vorteile hat, ist eine akkuratere räumliche Vorstellung zu vermitteln, als solche textuellen Beschreibungen. (Ohne jetzt diese Aussage substanziieren zu können): Das klingt nach einer sinnvollen Möglichkeit die Wegführung von taktilen Bodenleitsystemen zu vermitteln. Hier hilft der Plan dann doch im spontanen, wenn die Wegführung nicht vorher bekannt ist (Oder temporär, weil Fest).

Das Problem eigene Konzepte oder Legendenelemente einer taktilen Karte lernen zu müssen, tritt in einer Variante nicht auf. Wenn wir nicht nur eine Karte entwerfen, sondern mehrere nach demselben Schema. So etwas gibt es für Gebäudeinformationssysteme. Kommt man in ein neues Gebäude, weiß man direkt wie die Karte aufgebaut ist. Man muss nicht erst eine Legende finden und verstehen und kann zum Beispiel direkt prüfen wie das Bodenleitsystem zum Aufzug gefolgt werden muss, um zum Beispiel ein Seminarraum oder Büro zu finden. Die TU Dresden baut das zum Beispiel flächendeckend in Kombination von taktiler Übersichtstafel und Leitsystem Stück für Stück aus (PDF Seite 15 / Print Seite 28).

Ich fänds gut, wenn es mehr taktile Karten gibt.

-

Naja fast. 2D Braille Displays wie DotPad mal ignoriert. ↩

-

Mein Geländeplan, ist natürlich auch ein Kunstwerk. Vor allem im beim Herstellen nicht von der Campus Sicherheit hopsgenommen zu werden. ↩

-

Bitte nicht hauen. ↩

-

Umso mehr ich über diesen Plan von Kaufland nachdenke umso mehr Fragen zur Entwicklung und Vermutungen habe ich. Leider konnte ich dazu aber weder konkret was finden, noch ob die Schwarz Gruppe hier selber eigene Kompetenzen aufgebaut hat. Mahhh… ↩

-

Vergleiche Affordance Space, Definition 12 / Abbildung 7, Mirror ↩

-

Nur leider war die runde Bühne gar nicht rund. Das war sie letztes Jahr und ich habe auf einen Plan geguckt, der nicht aktualisiert war. Bemerkt habe ich das erst, als die Bühne aufgebaut war. ↩